過去ログ

----------------

不思議な妻

告白と笑える話

07-8 09 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

Photo Report

07 08 09 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

LIVE&MUSIC

07-8 09 10 11

12 13 14-1 14-2

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

MOVIE&PLAY

07 08 09 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

ESSAY

07 08 09 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

Camera & Photo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14

写真展 1 2 3 4

BOOK

1 2 3 4 5

ENGLISH 1 2

Shop & Restaurant

1 2 3 4

音楽活動とギター

07-13 14-15 16

17 18 19 20

21 22 23 24-25

26-27

落語 13-14 15

16 17 18 19

20-21 22-23 24-25

26-27

Art 1 2 3

Gogh 1

イタリア旅行 '14

フィリピン旅行 '14

キューバ/メキシコ'18

パリ旅行 ’19

アメリカ旅行’23

カレー 1 2 3 4

ハンバーグ 1 2

その他 1 2 3 4

写真展「僥倖」2022

100km WALK 2023

富山マラソン 2024

福岡マラソン 2025

写真展出展記録

----------------

2026年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2025年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2024年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2014年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2013年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2012年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2011年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2010年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2009年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2008年

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2007年

6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

|

|

2026.2.24

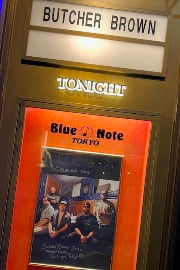

BUTCHER BROWN

「BUTCHER BROWN(ブッチャー・ブラウン)」の

ライヴを観てきた。

めちゃくちゃ気持ちの良いグルーヴで

最初から最後まで身体の揺れが止まらなかった。

演奏は、切れ目なし。

曲が終わるや否や次の曲が始まる。

どうかすると、かぶって始まる。

それもグルーヴを途切れさせないアイディアなのかも。

BUTCHER BROWN は、米国のバンド。

「ジャズ、ヒップホップ、ファンク、ロック等

あらゆるジャンルをシームレスに融合させた

ハイブリッド・サウンド」という謳い文句。

このバンドのことは先日まで知らなかったのだけど、

ブルーノートの招待券を頂いたので、

何を観ようかと迷っていて、見つけたんだ。

選んで正解ね。

知っている曲は、『Dinorah Dinorah』

(Ivan Lins のカバー)1曲だけだったけど、

なんだか意外なカバーだと思いつつハマっている。

途中何曲か、リズムボックスを鳴らしながら

演奏したのだけど、全く自然。

以前は、私はそういうの好きじゃなかったんだけど、

全く違和感がなかったのは、私の聴き方の

問題だろうか、それとも演奏が完全に

リズムボックスと同化しているからだろうかね。

あるいは、時代かね。

ギターは、モーガン・バース。

使用ギターは、見たことないソリッド・タイプ。

ヘッドの形状は、ERNIE BALL MUSIC MAN の

ように見えたけど、未確認。

当初は、キーボードが DJハリソン という人の

予定だったが、ライヴが決まったあとで、

アーティスト都合で、サム・フライブッシュ に変更。

全員良かったけど、ドラムが特に良かったなぁ。

「待望の来日公演」とあったので、初来日かも。

[ MEMBERS ]

Tennishu (sax,tp)

Morgan Burrs (g)

Andy Randazzo (b)

Corey Fonville (ds)

Sam Fribush (key)

@ Blue Note Tokyo

2nd show

[ 参考動画 ]

Butcher Brown: Select Cuts - “Dinorah Dinorah”

今日のメンバーの、ギター、キーボード、ドラムのトリオで

『Feel Like Makin' Love』を演っている動画を見つけた。

Corey Fonville & Sam Fribush & Morgan Burrs - Feel Like Makin' Love

2026.2.23

MY NEW GEAR

持っていた 35ミリの単焦点レンズが

気に入らなかったので上等な

FE 35mm F1.4 GM (SONY) に

買い替えようと思いたった。

メーカー希望小売価格は、237,600円。

安い店でも 18万円程する。

資金を捻出するために、出番のなくなった

望遠レンズとその35ミリレンズや、

要らなくなったモノをいくつか売り払った。

15万円程にはなったが、欲しいレンズを

買うにはまだ3万円ほど足りない。

そうこうしているうちにレンズ以外の

欲しいものが出てきてしまった。

ひとつは、これ。

カメラのレンズではなく、ギターのための機材。

DSM & Humboldt Simplifier X。

アナログのギターアンプ・シュミレーターだ。

新品 77,000円のところ、箱破れのアウトレット

72,800円を見つけた。

購入しようとするとなぜかクーポン5千円分が

付いていてそれを使ったので 67,800円で入手。

そして、届いたモノの箱は全く破損していなかったぜ。

欲しい 35ミリレンズが遠のいたので

仕切り直しだなと思っていたら、

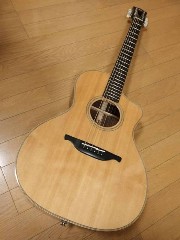

今度はギターを見つけてしまった。

VG-00FX。

Made In Japan。

当時は新品で 168,000円だったものが

中古で8万円。

5年ほど前にやはり中古で買った、

VG のエレガットをとても気に入っていて、

時々スチール弦の VG も欲しいなと思っていた。

本モデルは、現在は製造されておらず中古品の

流通も多くないので、丸一日考えて、ポチった。

届いたものは、年代の割にはあまり弾かれて

おらず目立つ傷もなく美品だった。

そして、良く鳴る。

VG は寺田楽器という会社のブランド。

寺田楽器は、OEM が中心なので、

自社ブランドにはそれほど力を入れていないと、

どこかで読んだ覚えがある。

寺田楽器自体は発表していないが、

Archtop Tribute や日本製サドウスキー、

Crews Maniac Sound なども寺田楽器が

作っていると Wikipedia にはある。

本機は、2000年代の製造と思われる。

前述の通り、現在は製造されていない。

本モデルはバックサイドがローズウッドだが、

マホガニーのモデル(VG-00 Mahogany)など、

一部のモデルは受注生産を続けているようだ。

できれば、ナイロン弦モデルもいつか欲しいな。

ところで、ギターを減らそうと思っているのに

増え続けるのはどういう訳だろう。

2026.2.13

いとしのエリー

どういうわけか「サザンオールスタース」の

ギタリストとして、ステージに立っていた。

1曲目は『いとしのエリー』。

イントロのコーラスのバックで、

ギターはアルペジオを弾かねばならない。

私が抱えているのは、新しいタイプのギターで、

通常の演奏方法とは異なっている。

通常、ギターのコードはアルファベットで表記される。

たとえば「C」や「Am」という風に。

ところがそのギター用の楽譜には

記号が書かれていたんだ。

「田」とか「△」とか。

『いとしのエリー』の出だしのコードは

「田」と書かれていた。

これは左手の指をその形にして

ギターに当てることによって、そのコードが

鳴る仕組みになっている(どんなんやねん)。

が、私はその新しいギターの演奏方法を

マスターしないままにステージに上がってしまった。

『いとしのエリー』が始まった。

私はなんとかアルペジオで音を出そうとするが、

途切れ途切れの音しか出せない。

ステージの他のメンバーを見ると、

私のことはおかまいなしに演奏を続けている。

やばい。

そう思いながら、そういえばサザンの

デビュー時のギタリスト、大森隆志は途中で

脱退したな、なんて考えている。

そこで目が覚めた。

なんでサザンやねん。

どんなギターやねん。

余談。

大森隆志のサザン在籍時代、1982年の

ソロ・アルバム『真夜中のギター・ボーイ』には

エリック・クラプトン (Derek and the Dominos) の

『Why Does Love Got to Be So Sad ?』の

日本語カバーが収められていた。

本家の邦題は『恋は悲しきもの』だが、

大森ヴァージョンでは、『情熱のラスト・キッス』と

タイトルも改められている。

ヴォーカルにもう少しパンチがあれば、と思うが

本家よりテンポを落としたこのカバーは、

大森のオリジナリティが感じられ、結構好きだった。

2026.2.11

フルマラソン 6時間を切れるのか(1)

昨年11月2度目のフルマラソンを終えた際、

あまりの足の痛さに、「もうフルマラソンは

いいや」と思ったのだが、結局、今年も走ろうと思っている。

今年も6時間切りを目指して。

昨年はマラソンについてのタイトルが

「フルマラソン 6時間切りへの道」だったのだけど、

今年は「6時間を切れるのか」とすでに弱気です。(汗)

なにしろ、昨年の経験で6時間を切ることが

私にとってはかなりハードなことであると分かったので。

11月にフルマラソン完走後も年内は何度か

ジョギングをしたのだけど、寒さを言い訳に

1月は一度も走らなかった。

これでは昨年と同じことになる、と思い

2月1日から練習を始めた。

まず4キロ走り、毎回1キロずつ増やして、

昨日は8キロまで来た。

今週中に 10キロを走り、来週からは

週に3回(理想は4回)最低10キロ以上を

走るつもりだ。

7月から9月は、暑さのため練習量が

減るだろうが、ウォーキングもはさみながら

今年1年間で合計1000キロを目指す。

(本日現在、ジョギング 31キロ、

ウォーキング 10キロ、計41キロ、あと 959キロ!)

フルマラソンは、やはり制限時間7時間の

大会になってしまうので、11月1日の

富山マラソンにしようと思う。

その前に妻が 10キロマラソンを

走りたいというので4月4日に開催される

「新横浜鶴見川マラソン」の10キロに

エントリーしたよ。

過去の練習での10キロの記録が

83分だったので 目標は 80分切り。

10キロ(1万メートル)の世界記録は、

26分台なので、80分というのは、

かなり遅いのだけど、それでも私にはしんどいよ。

2026.2.10

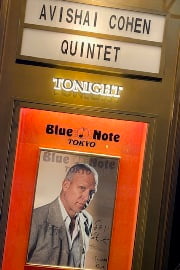

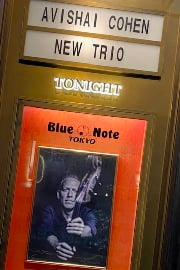

Avishai Cohen Residency

at Blue Note Tokyo

AVISHAI COHEN QUINTET

来日の度に観るべきアーティスト、

アヴィシャイ・コーエン。

2019年に初めてライヴを観て以来、

パンデミックの3年間(20~22年)は、

来日が叶わず、昨年(25年)も来日していない。

それでもすでに今日で(4年で)9回目のライヴだから、

自分でもかなりの入れ込みようだと思う。

それぐらい素晴らしい演奏をいつも聴かせてくれる。

来日時に複数回、観に行くアーティストは

そんなに多くないのだけど、その一人。

さて、今夜はクインテット。

先週のトリオにサックスとトロンボーンが

加わった5人編成だ。

先週は、5日間公演の初日の2ndショーを

観たけれど、今日は公演最終日のラスト・ショー。

1曲目の後、アヴィシャイが

「ハッピーで悲しい」と言い出した。

以前にも書いたかもしれないが、

この人の英語は聞き取りやすい。

「今日がラスト・ショーだから。

でも、大体ラスト・ショーが一番良いんだ。

ブルーノート東京は世界で一番のクラブだ」

そして、メンバー紹介。

メンバーそれぞれに向けての言葉に

尊敬と愛が溢れている。

演奏は、カッコ良く、そして美しい。

おっさん5人の演奏がこんなにも美しいなんて。

そして、確かに先日より良いような気がした。

何曲目だったか、もの凄い演奏の後、

アヴィシャイが言った。

「I told you the last show is best one.」

ホーンのふたりも素晴らしかったけど、

やはり、ピアノのイタイ・シムホヴィッチ。

(メンバーの中で一番若い、と言っていた)

そして、ドラムのエヴィアタール・スリヴニク。

メンバー紹介のとき、アヴィシャイは

「ジャズで一番重要なのはドラムだ」と

言って、彼を紹介した。

エヴィアタールのドラミングに触発されて、

バンドがどんどん高次元に昇っていくように感じた。

アヴィシャイが、一番前に座る客に名前を聞いた。

「彼は全部のショーに来ていたよ」と紹介した。

その気持ちも分かる。

私も全部観たかったぐらい良かった。

カメラが入っていたので、もしかしたら

映像(DVD)が出るのかも知れない。

ぜひ出して欲しい。

[ MEMBERS ]

Avishai Cohen(b,vo)

Itay Simhovich(p)

Yuval Drabkin(sax)

Yonatan Voltzok(tb)

Eviatar Slivnik(ds)

@ Blue Note Tokyo

2nd Show

2026.2.7

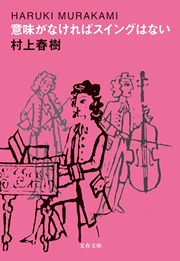

意味がなければスイングはない

村上春樹 (著)

村上春樹の小説は、過去に3冊読んだが、

今はあまり好きではない。

もう覚えていないけど『ノルウェイの森』は

面白かったような気がする。

それから『国境の南、太陽の西』を読んだ。

これは面白かったんだろうな。

30代だったと思うが、二度読んだ覚えがある。

そして、『1Q84』。

これで嫌いになった。

『1Q84』を読んだ感想に、その表現が

「外国文学を日本語に訳したような

言い回し」のようだと書いた。

(それはある意味当然とも言えることで、

村上春樹は翻訳家でもある。)

その表現がまどろっこしいというのか、

わざといらしいというのか、とにかく

読んでいてひっかかったんだな。

それが好きな読者もいるのかもしれないけど。

あと原作は読んでいないけど

『海辺のカフカ』の演劇を観に行ったことがある。

もう10年以上前のことで

記憶としては残っているのは、

「よく分からなかった」

「宮沢りえの声が小さくて聞き取りにくかった」

だけだ。

だが、当日の感想を読むと「終わった時には、

ゆる~い感動とたっぷりと文学的作品を味わった

ような満足があった」と書いているので、

それほど良くなかったわけではないようだ。

記憶は当てにならないな。

いずれにしろ、もう彼の小説は読もうと

思わないのだが、音楽エッセイを見つけ、

評判が良かったので、興味が湧いて読んでみた。

名前を聞いたこともないクラシックのピアニストから、

シューベルト、ポップス(ブライアン・ウィルソン)、

ロック(ブルース・スプリングスティーン)、

ジャズ(スタン・ゲッツ、ウィントン・マルサリス)、

フォーク(ウディー・ガスリー)、

Jポップ(スガシカオ)などについて、

書かれているのだが、知らないことばかりだった。

まず、その守備範囲の広さに驚く。

このジャンルなら詳しい、という人はいるだろうけど、

何でも来いだ。

ファンの間では周知のことなのかも知れないけれど

村上春樹が作家になる前、 JAZZバーを経営していた

ことも知らなかった。

本書を読めば分かるが、かなりの音楽通である。

とんでもない数の音楽を聴いてきたことは

間違いないだろう。

そして、その語彙、表現力の豊富さ。

カタカナ言葉は多いが、鼻につく「外国文学を

日本語に訳したような言い回し」はあまり感じなかった。

この「ひとりごと」に音楽ライヴのレポートを

書くことが多い私としては、むしろその表現力の

豊かさ、幅広さに圧倒された。

例えば少し長くなるが、こんな表現だ。

「僕らは結局のところ、血肉ある個人的記憶を

燃料として、世界を生きている。

もし記憶のぬくもりというものがなかったとしたら、

太陽系第三惑星上における我々の人生は

おそらく、耐え難いまでに寒々しいものに

なっているはずだ。だからこそおそらく僕らは

恋をするのだし、ときとして、まるで恋を

するように音楽を聴くのだ」

「太陽系第三惑星上における我々の人生」

なんて、ちょっと仰々しいといえなくもないが、

「血肉ある個人的記憶を燃料として、

世界を生きている」や「まるで恋を

するように音楽を聴く」は、気に入ったね。

ご本人が「あとがき」にこう書いている。

「言い訳をするのではないが、音楽について

感じたことを文章のかたちに変えるのは、

簡単なことではない。それは食べたものの

味を、言語的に正確に表現することの

難しさに似ているかも知れない。」

音楽を言語的に正確に表現するには、

ボキャブラリーの豊富さとそれを使いこなす

するどい感性と、背景となる膨大な知識と

リスニングの量が必要だ。

彼はそれを備えていると思う。

そして、本書の素晴らしさは、

その章を読めば、その名前さえ聞いたことのない

音楽家について、「その音楽を聴きたくなる」

というマジックだ。

実際に聞くかどうかは置いといてだけど、

聴きたくなるのは間違いない。

昨年、ブルース・スプリングスティーンの映画

『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』を観た。

その映画も知らないことばかりだったけれど、

本書を読んだことで、あの映画の意味が、

より一層深く理解できた。

たぶん、私がアメリカという国にとって

ブルース・スプリングスティーンがどういう存在か

よく理解していなかったんだと思う。

それが本書を通じて、全部じゃないだろうけど

ある程度理解できた。

その証拠と言っては何だが、ブルースが

トランプ政権の米移民税関捜査局(ICE)に

よる強制捜査により死者が出たことへの

抗議曲を発表したことについて

「なるほど、そうだろう」と思ったのは、

本書のブルースの章を読んでいたからだ。

ちなみにブルースは、その曲を

1月24日(土)に書き下ろし、

1月27日(火)にレコーディング、

1月28日(水)に配信リリースした。

そして、iTunesトップソングチャートで首位を獲得した。

とんでもないスピードである。

その歌詞には、ICE に殺害された

アレックス・プレッティとレネー・グッドの名前も出てくる。

日本のミュージシャンにはほとんどいない、

政治的とも言える音楽の活動だ。

ブルースの例は、たまたまだけど、とにかく

音楽・音楽家への洞察と愛に溢れたエッセイだった。

★★★★▲

2026.2.6

Avishai Cohen Residency

at Blue Note Tokyo

AVISHAI COHEN NEW TRIO

アヴィシャイ・コーエンが新しいトリオでやって来た。

23年24年のトリオ(ピアノ:ガイ・モスコビッチ、

ドラム:ロニ・カスピ)も良かったけれど、

今日のニュー・トリオも凄かった。

ピアノは、イタイ・シムホヴィッチに

ドラムは、エヴィアタール・スリヴニク。

ふたりともまだ若い。

(名前 覚えられそうにない。)

アヴィシャイは、多くのジャズ・ジャイアンツ同様、

新しい才能を世界に知らしめる。

イタイ・シムホヴィッチのピアノはメロディアス。

エヴィアタール・スリヴニクは変態(笑)。

何がどうなっているのか分からないまま、

3人は合っている。

新時代のジャズだ。

今日から5日間公演で、後半の3日間は

このトリオにサックスとトロンボーンが

加わったクインテットの公演がある。

もちろんそちらも観に行くよ。

[ MEMBERS ]

Avishai Cohen (b,vo)

Itay Simhovich (p)

Eviatar Slivnik (ds)

@ Blue Note Tokyo

2nd show

ところでライヴのタイトルは

「Avishai Cohen Residency

at Blue Note Tokyo」となっており、

ブルーノートの特設サイトには、

「アヴィシャイ・コーエンの最新プロジェクトを

堪能する5日間のレジデンシー公演が実現」

とある。

この「Residency」は、住居、居住地、住所

というような意味だが「レジデンシー公演」とは

どういう意味だろうか。

新しいアルバムやプロジェクトの名称なら

分からないでもないけど、そういう記述は

見当たらない。

で、調べてみた。

Google のAI による概要。

↓

「レジデンシー公演(Residency Show/Concert)

とは、アーティストがツアーで各地を回る代わりに、

特定の都市・会場に数ケ月から数年間滞在し、

定期的にコンサートを行う滞在型公演形式。

ラスベガスのトップアーティストや、日本では

「籠城ライブ」とも称される連続公演が代表的。

数ケ月や数年の滞在ではないけれど、

2つのフォーマットで5日間にわたり、

ブルーノートに出演するので、

「レジデンシー公演」と呼んでいるということなのかな。

2026.2.6

続・衆議院議員総選挙

期日前投票 大丈夫なのか?

昨日、投票券(正確には「投票所入場

整理券」)が届いた。

昨日ここで「期日前投票は簡単に他人に

なりすまし投票ができる」と、その脆弱性を

指摘したつもりでいたが、期日前でなくても

この「投票所入場整理券」を持って行けば

身分証明書による本人確認は

義務化されておらず、そういえば、私も

身分証明書の提示を求められたことは

ないような気がする。

なので、そもそもが簡単に他人が投票できる

仕組みなのだな。

ググってみると、このことは国会でも

質問がなされたこともあり、

2月6日には毎日新聞で

「『期日前投票でなりすまし可能』

広がる懸念 超短期決戦が影響か」という

記事が出ている。

投票時に身分証明書による確認をすべきとの

声もあるようだが、国民全員が写真付きの

身分証明書を持っているわけでもなく、

課題は多いようだ。

2026.2.5

衆議院議員総選挙

期日前投票 大丈夫なのか?

衆院選の投票日は2月8日だけど、

昨日ひと足先に期日前投票を済ませて来た。

まだ投票用紙は届いていないが、

「投票用紙がなくても投票できる」と

テレビで言っていた。

きっと身分証明書の提示が要るだろうと

思って用意して行ったら、不要だった。

用紙に氏名、生年月日、住所を記入すると

係の人がPCで照らし合わせるだけ。

これで、私は投票済みという記録になるのだろう。

無事投票は済ませたが、この方法だと

氏名、生年月日、住所を知っていれば、

本人でなくても投票できてしまう。

投票に行く気がない人や金になるのならと、

投票権の売買が簡単に行われるのではないか。

生年月日があるので、なりすますには

誰でも良い訳ではないけど、そんな心配が浮かんだ。

後日、もしその不正が明るみに出たとして、

期日前投票の全てを無効とするわけにはいかないだろう。

一体どう対処するつもりだろう。

まさかのやり直し?

でもそもそも、どの投票が不正ななりすましだったか

分かりようがないのではないか。

この方法では、何らかの問題が起きると思うのだけど、

大丈夫なんでしょうか。

余計な心配ならいいけど。

2026.2.4

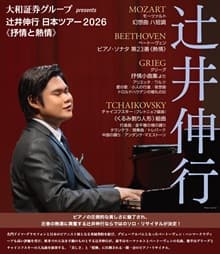

辻井伸行 日本ツアー 2026

《抒情と熱情》

クラシックを聴くなら、東京オペラシティや

東京芸術劇場、すみだトリフォニーホール、

オーチャードホールなどより 断然サントリーホールが

お気に入りだ。

できれば今回もサントリーホールでと思ったのだが、

東京の公演は競争率型高く、取り損ねて

しまったので、大宮(埼玉)公演のチケットを取った。

大宮ソニックシティホールは、一昨年12月の

Hiromi's Sonicwonder 以来。

大宮なんて、電車で1時間ほどだから

思っているほど遠くはない。

さて、このツアーは1月9日から3月8日まで

2か月かけて全国16か所17公演を廻る。

おそらく全ての公演がソールドアウトだろう。

今日はその9公演目。

とにかく、凄まじい演奏だった。

特に、ベートーヴェンの『熱情』の第三楽章と

チャイコフスキー作曲、プレトニョフ編曲による

『くるみ割り人形 組曲』のラスト『アンダンテ・

マエストーソ』は、火傷するような熱いプレイで

自分が大金持ちだったら、この人が音楽に

専念できるようにパトロンになりたい、と思った。

こんな気持ちは初めてじゃないかと思う。

チャイコフスキーは、2、3箇所エンニオ・モリコーネ

みたいと思ったところがあったのだけど、それは逆で

影響を受けているとすれば当然モリコーネの方だわな。

ドイツのグラモフォンからもデビューした辻井は、

アンコール『アラベスク第一番』のあと、

しっかり CD の宣伝も怠らない。

最新版は今日の演目『くるみ割り人形』が

収録されているのだ。

続いてのアンコール(2曲目)は、

その CD にも収録されている『熊蜂の飛行』。

続いて自作曲、父親と散歩中に聞こえた

川のせせらぎを曲にしたという『川のせせらぎ』。

ああ、この人の心はなんて清らかなんだ、

という曲と演奏。

もうないだろうと思ったら4度目のアンコールは、

メインになってもおかしくないベートーヴェン。

『月光』の第三楽章。

これまた激しい。

鳴りやまぬ拍手についにピアノの蓋をしめました。

[ プログラム ]

モーツァルト:幻想曲 ハ短調 K. 475

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 作品57《熱情》

グリーグ:抒情小曲集より

第1集 作品12より 第1曲 アリエッタ

第1集 作品12より 第2曲 ワルツ

第3集 作品43より 第5曲 愛の歌

第5集 作品54より 第3曲 小人の行進

第5集 作品54より 第4曲 夜想曲

第8集 作品65より 第6曲 トロルドハウゲンの婚礼の日

チャイコフスキー/プレトニョフ編曲:《くるみ割り人形》組曲

行進曲 / 金平糖の精の踊り / タランテラ / 間奏曲

トレパーク / 中国の踊り / アンダンテ・マエストーソ

アンコール

ドビュッシー:アラベスク第一番

リムスキー・コルサコフ/ラフマニノフ編曲:熊蜂の飛行

辻井伸行:川のささやき

ベートーヴェン:ピアノソナタ『月光』 第三楽章

@ 大宮ソニックシティ 大ホール

開演前

ピアノは、STEINWAY & SONS

2026.2.3

詐欺電話

12月に和歌山県警を名乗る男から電話があった。

もちろん詐欺だ。

今日は総務省を名乗る男から電話があったよ。

発信元は 090 で始まる番号だけど、

繋がった時に「プー」という国際電話の音がしたので

その瞬間に詐欺だと思った。

なんでも私がドコモショップで契約した携帯電話が

違法な通信に使われているというのだ。

「携帯電話で違法な通信って何ですか?」と聞くと

「オンラインカジノ、アダルトサイト、ロマンス詐欺や

なんとかかんとか」で、被害者が出ているという。

ロマンス詐欺って……。

「それは私ではない」というと、

自分ではない証明をしないと2時間後に

私名義の全ての通信手段を止めることになる、という。

興味本位でしばらく話しに付き合っていたが、

めんどくさくなってきたので「今、急用があるので

折り返します。電話番号を教えてください」

と言うと相手は「03-3604-2000」と応えた。

電話を切ったあと、その電話番号を

検索すると、なんと!

「リカちゃん電話」の番号だったぜ!

2026.2.1

上原ひろみ

新日本フィルハーモニー交響楽団

第667回 定期演奏会

本日のコンサートは、新日本フィルハーモニー

交響楽団の定期演奏会。

客演ピアニストは上原ひろみ。

曲目は、ガーシュウィンのピアノ協奏曲ヘ調と

バルトークの管弦楽のための協奏曲。

開演前に指揮者の佐渡裕(さどゆたか)さんが

挨拶に登場し、少し話された。

このプログラムは今日で3日目

(一昨日は横浜のみなとみらいホール、

昨日はすみだトリフォニーホール、そして

本日のサントリーホール)ということだが、

佐渡さんはひろみとは初めての共演で、

そのあまりの凄さに「この人おかしいんじゃないか

と思うほど」と言っていたよ(最高の褒め言葉)。

確かに今日のひろみの演奏は、

まともじゃない演奏だった。

その上、オーケストラが後ろにいるから、

その非凡さが一層増したような気もする。

佐渡さんは、ひろみの話しと共に

バルトークの協奏曲も推しておられたが、

終わってみると完全にひろみのガーシュインの方が

オーディエンスの反応は良かったように思う。

私個人もひろみのガーシュインには感動した。

バルトークの方は、第5楽章はちょっと面白かった

けれど、もう一度聴きたいなと思う曲ではなかった。

バルトークもガーシュインも20世紀の作曲家で

所謂クラシックという感じではない。

現代音楽という意味では、バルトークは

映画のサウンドトラックのようだった。

場面によっては、ヒッチコックもイケるし

スターウォーズのような SF でもOK。

ガーシュインはジャズとクラシックの

橋渡しという感じだ。

まさかあの演奏の全てを、ガーシュインが作曲し、

全部楽譜になっているとは思えない。

どう聞いたって、ひろみのアドリブだろう。

通常は最後の曲(今日はバルトーク)が

終わってからアンコールがあるのだけど、

今日はガーシュインのあとにアンコール。

ひろみのオリジナル「The Trio Project」の『MOVE』。

オーケストラと演るとこんな風になるんだ。

これはこれで新しいジャンルではないのか。

ひろみのオーケストラ・ヴァージョン、もっと聴きたい。

そしてもう1曲アンコール。

ガーシュインの『I Got Rhythm』

途中でコンサートマスターの西江さん

(ヴァイオリン)が立ち上がり、ひろみとのデュオに。

西江さんは「上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット」の

メンバーなので、ひろみとの息はピッタリだ。

席は1階17列目の一番右端。

ひろみの顔が見える席で良かった。

[ 出 演 ]

指揮:佐渡裕

ピアノ:上原ひろみ

新日本フィルハーモニー交響楽団

[ プログラム ]

ガーシュウィン:ピアノ協奏曲 ヘ調

(アンコール)

MOVE(上原ひろみ)

I Got Rhythm(ガーシュイン)

--- 休憩 ---

バルトーク:管弦楽のための協奏曲 Sz. 116, BB 123

@ サントリーホール

2026.1.30

忌野清志郎

HAVE MERCY !

KIYOSHIRO IMAWANO

with BOOKER T. & THE MG'S

ずい分前に購入した清志郎のライヴDVDを

観直した。

1992年4月、BOOKER T. & THE MG'S と

MEMPHIS HORNS 合計7人のアメリカ人の

バンドと周ったツアーの日本武道館での演奏を

中心に、オフステージや武道館以外の会場の

映像も少し収められた作品だ。

何より、今となっては清志郎ご本人、

スティーヴ・クロッパー、 ドナルド・ダック・ダンが

鬼籍に入られ、本作が歴史的な記録だと

観ながらしみじみと思った。

当時、清志郎は 41歳。

クロッパー、ダック・ダンは 50歳で

今見るとまだまだ若い。

清志郎は、嬉しかっただろうなぁ。

このメンバーと同じステージに立てるなんて、

ソウル、R&B ファンなら夢のまた夢のような話しだ。

しかも自分のバックバンドだぜ。

このライヴの年、清志郎はテネシー州メンフィスの

名誉市民になっている。

そのことは、収録されたクロッパーとの共作

『MTN』(メンフィス・テネシーのこと)にも

歌われている。

圧巻は、『トランジスタラジオ』。

RCサクセションの演奏も良いが、強烈だ。

そして、『The Dock Of The Bay』。

この曲では清志郎とクロッパー、ブッカー・Tが

ヴォーカルを交互に取る。

また、ミュージシャンの奥さんたちやスタッフ、

清志郎のまだ小さい子供たち

(下の女の子は5カ月)もステージに登場する。

先日読んだ『忌野くんと仲井戸くん』が

94年から96年に書かれたもので、そこに

子どもたちの話がたくさん出て来ていたので、

なんだか初めて会った親戚の子供みたいに思えたよ。

クロッパーは、武道館では Peavey(?)の

テレキャスター・タイプだけど、違う会場では

Fender(?)のオール・ローズのような

テレキャスターを弾いている映像もあった。

『つ・き・あ・い・た・い』では、ダック・ダンの

演奏しながらのダンスも観られる。

メンバーも楽しそうだ。

DVD は 60分。

CDは 78分で、2023年に発売された

アナログ盤は清志郎の歌唱は全て収録し、

LP3枚組となっている。

できれば、映像でコンプリート版が

観てみたいなぁ。

[ 曲 目 ]

1 GREEN ONIONS

2 BOYS

3 カモナ・ベイビー

4 メドレー HOLD ON,I'M COMIN'~KNOCK ON WOOD~LAST NIGHT

5 石井さん

6 LIKE A DREAM

7 ぼくの目は猫の目

8 世間知らず

9 高齢化社会

10 つ・き・あ・い・た・い

11 トランジスタ・ラジオ

12 MTN

13 (SITTIN'ON) THE DOCK OF THE BAY

14 SHAKE

[ MEMBERS ]

忌野清志郎 (vo)

ブッカー・T・ジョーンズ (or)

スティーヴ・クロッパー (g)

ドナルド・ダック・ダン (b)

アントン・フィグ (dr)

ウェイン・ジャクソン (tp)

アンドリュー・ラヴ (t.sax)

ジム・ホーン (br.sax, s.sax)

BOOKER T. & THE MG'S の

60年代から70年代にかけての黄金期の

メンバーは、次の通り。

ブッカー・T・ジョーンズ、

スティーヴ・クロッパー、

ドナルド・ダック・ダン、

アル・ジャクソン

残念ながらドラムのアル・ジャクソンは、

1975年に殺人事件で殺されてしまった。

[ 関連エントリー ]

2009.5.4 ROCK の死

2012.5.13 STAX! featuring Steve Cropper,

Donald "Duck" Dunn & Eddie Floyd

2018.10.30 Memphis Meets Muscle Shoals

featuring Willie Hightower, Steve Cropper&Hi Rhythm

2025.12.3 忌野くんと仲井戸くん

2025.12.4 Steve Cropper スティーブ・クロッパー 逝く

2026.1.25

五十嵐紅トリオ シネマ 2026

このトリオを聴くのは初めて。

何かを見て今日の公演を知り、

興味が湧いてチケットを買ったのだけど、

数ヶ月前のことでなぜ聴きたいと思ったのかも

忘れてしまっていた。

今日になってチケットの「シネマ」という文字を見て、

映画音楽なので興味を持ったんだと思い出した。

それでもまだジャズのピアノトリオかと思っていたから、

私の記憶力はかなり衰えてしまった。

このトリオは、クラシックギター、ヴァイオリン、チェロ。

3人とも音大や芸大卒の演奏家で、

五十嵐紅さんはギタリストだ。

会場は横浜のみなとみらいホール(小ホール)。

初めてだったけど、こういう室内楽を演るのに

ちょうど良いサイズのホール。

驚いたのは、客層。

8割以上が女性だったと思う。

女性に人気のグループだったんだ。

楽曲はこのトリオのためにアレンジされており

今回のプログラムを演るのは、今日が初日とのこと。

技術的に難しいアレンジなのは、聴いていても

分かったけど、五十嵐さんは初めて楽譜を見た時

「絶望した」と言ってたよ。

気になったのは、ヴァイオリンやチェロに比べて

クラシックギターは音量的に弱いこと。

ギターは、弦を一回弾いたらあとは音が減衰していく

撥弦(はつげん)楽器なのに対し、ヴァイオリンや

チェロは弦を弓で擦って音を出す擦弦(さつげん)楽器。

擦弦は弓で擦っている間、音を発し続けるので

当然音量的に強いわけだ。

それに加えて、彼のギターが少し小ぶりなサイズで

あることも関係あるかも知れない。

だからといって、ピックアップを付けたり、

マイクで音を拾ったりすると、きっとコンセプトが

違ってしまうんだろうな。

聴く方も完全なアコースティックである方が

なんとなく贅沢に思ってしまうのは変か。

録音(CD)では、もちろんちゃんとバランスを取ってある。

興味のある方は、YouTubeで検索して欲しいが、

ギターのメロディの後ろで、ストリングスのハーモニーが

鳴っているのは、とても気持ち良い。

弦のふたりをギターで伴奏している演奏も

とてもリッチで重厚で良い。

私も演ってみたいが、なかなかそんなこと

叶わないわな。

本日のプログラムは次の通り。

1. ムーン・リバー(マンシーニ)

2. 組曲「サウンド・オブ・ミュージック」(ロジャース)

3. 戦場のメリークリスマス(坂本隆一)

4. タイタニック(ホーナー)

5. オブリビオン(ピアソラ)

6. リベルタンゴ(ピアソラ)

7. シンドラーのリズム(ウィリアムズ)

8. ハリーポッター(ウィリアムズ)

アンコールは、組曲「サウンド・オブ・ミュージック」から

『My Favorite Things』。

このときは撮影OK。

今日は、やたらと眠い日で、半分以上は

ウトウトしてしまい、勿体ないことをした。

[ MEMBERS ]

五十嵐紅 (Guitar)

倉冨亮太 (Violin)

広田勇樹 (Cello)

@ 横浜みなとみらいホール(小ホール)

|

![]()